1977年に発足した老舗アニメ制作会社・スタジオぴえろ。

そのスタジオぴえろが手掛けたヒット作は数知れず、例えば最近では社会現象にまでなった『おそ松さん』があげられるほか、『NARUTO-ナルト-』『うる星やつら』『幽☆遊☆白書』など、名作がズラリと並ぶ。

なぜ、スタジオぴえろはこんなにもヒット作を生み出せるのか?

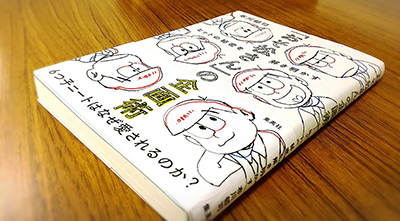

その創業者である布川郁司さんは近著『「おそ松さん」の企画術』(集英社刊)の中で、ヒット作を生み出すための企画術、アニメーション業界の歴史、そしてコンテンツビジネスの未来と課題をつづっている。

そのヒットの生み出し方からアニメーション業界の現状、テレビに振り回された「過去」など、布川さんにお話をうかがった。

(取材・文/金井元貴)

■『おそ松さん』の企画は1年間も難航していた

― 本書はアニメ『おそ松さん』のヒットを切り口にスタートします。この本を読んで、まさに今のアニメ業界の構造の転換点にあると感じました。同時に布川さん自身が『おそ松さん』のヒットは異例づくしだったと語っているのも驚きです。

布川:

『おそ松くん』はホームドラマだから、通常で言えば夕方5時、6時台に乗せる企画ですよね。ただご存知の通り、今は夕方5時、6時台にほとんどアニメ枠は少なくなっています。

また、『おそ松くん』が30年前にあれだけ大ヒットしたとはいえ、30年経ってそのまま同じ時間帯でやるのは難しいと考えていました。

ただ、僕自身、赤塚不二夫という作家が大好きで、『おそ松くん』も赤塚先生から企画を預かってなんとか着手した経緯があったので、赤塚先生が生誕80周年ということもあり、「何かやらねば」というプレッシャーもあったわけですね(笑)

でも、時間帯は深夜枠しか空いていない。そこで『おそ松くん』をやるのはきつい、と。約1年は企画を出してはダメ、出してはダメという時期が続きました。「今どき『おそ松くん』なんてなあ」という声があったのも事実です。

― そうした中で組み立てられていったのが、『おそ松さん』というアニメだった。

布川:

そうです。ちょうどその前に『しろくまカフェ』というアニメを制作していたのですが、主役の動物たちがリアルなので表情が少ないわけです。どうしよう、と。そこで人気も実力も高い声優を起用して、声の魅力で売っていこうとしたんですね。

それが上手くハマって、女性ファンから圧倒的な支持を受けました。今回も企画はまったく違うけれど、『しろくまカフェ』と同じ声優をキャスティングして…という形で少しずつ企画が固めていった。

もちろん、(企画が)着地したときは100%でなかったのですが、今言ったように『しろくまカフェ』は女性から人気があったので、それならば、と六つ子たちをイケメンにしたわけです(笑)

■アニメ業界は「テレビの犠牲者」である

― それが第1話から凄まじい反響を呼びました。

布川:

別の意味でも反響を呼んでしまったのですが(苦笑)、すごかったですね。

アニメ番組というのは分からないんです。放送されても全く当たらなくて、「やっぱり」と思うことの方が多い。だから、賛否両論あるにせよ、私たちの予想とは別の勢いをつけてくれたところでは良かったです。

この世界は「勝てば官軍」なのでね、私たちの企画力が要因ですと言えるのかもしれないけれど、『おそ松さん』については分からない。スタジオぴえろのスタッフ全員が謙虚に結果を受け止めています(笑)

― この本で、テレビにおける「視聴率」の力が薄れていること、視聴率を取れなくてもビジネスとして成功を収められることが書かれています。

ただその一方で番組に投資をするスポンサーは、視聴率を一つの指標として投資をすると思います。番組とスポンサー企業の関係はどのように変わったのでしょうか。

布川:

現在、週80タイトル近くのアニメーションが放送されていますが、現在ではスポンサーだけで成り立つ番組はほとんどありません。そのような番組は『サザエさん』や『ちびまる子ちゃん』といった昔から放送している枠くらいじゃないですか。

ほとんどのアニメ番組は製作委員会方式ですが、要はスポンサーだけでは成り立たないから、こういう方式になるんです。今のテレビ業界ではアニメくらいですね。製作委員会方式は。

アニメ業界はテレビの犠牲者のようなところがありまして、バブル期にものすごい営業が入ってきて、ゴールデン帯で放送をしていました。ただ、アニメって30分放送じゃないですか。実はこの30分枠って広告代理店からすれば一番売りづらい長さなんですよ

― 時間が短いからですか?

布川:

そうです。1時間半とか2時間とかの枠をドンと売り切って大きな金をつかんだ方がいい。だから、ゴールデン帯の30分のアニメ枠は減っていき、深夜に移っていきます。

編成上の理由によってアニメ番組は子どもの枠から離れていき、少子化も手伝って子ども向けビジネスに精通する企業もスポンサーにつかなくなっていきました。

そういう状況の中でもアニメ業界はしたたかさを発揮して(笑)、民放の中でも電波利用料が安いテレビ東京に移り、さらにローカル局の東京MXテレビにも進出しました。そうしてアニメーションの制作だけは確保していったんです。

もちろん以前のように視聴率は取れなくなったけれど、そこからでも大ヒットは出ています。『進撃の巨人』は東京ではMXテレビで大ヒットしましたよね。

大ヒットを生むのは必ずしもゴールデン帯だけではないし、インターネットなどを通じて人気が広がっていく可能性が高くなった。流通も報道形式も、チャネルがたくさんあるので、その中で宣伝の仕方も多様になっているわけです。

■日本のアニメーションは海外ではビジネスになっていない?

― DVDやブルーレイには観るだけでなく、コレクションの価値がありますし、アニメグッズも売れます。

単にアニメーションの流通経路が変わりつつあるという話ではなくて、楽しみ方が多様になっていると思いますが、布川さんはその点をどのようにお考えですか?

布川:

DVDやブルーレイでいえば、録画技術が高品質になって今でも売れているというのは不思議に思うところがあります。なぜなんだろう、と。おそらく、アニメファンはパッケージした商品に価値を見出してくれている。これはありがたいことですよね。

実はこうしたアニメファンの行動はレーザーディスクでパッケージしていた頃から変わっていません。だから私たちも、パッケージすることの大事さをよく知っているところがあります。

― 本書では「日本のコンテンツは海外でビジネスになっていない」「海外にファンが増えても、日本で行っているようなかたちでではお金にできていない」と書かれていたのも驚きでした。海外では日本のアニメが流行しているというイメージがありましたが。

布川:

この場合の「お金にできていない」というのは、「テレビに売れていない」ということです。基本的にテレビは国によって規制があったりしますから、例えば中国の国営放送(CCTV)は参入できません。『ドラえもん』くらいですね、放送しているのは。

だから中国人がどうやって日本のアニメを観るかというと、海賊盤であったり、違法配信であったりしましたが、今では中国の配信はほぼ合法的になっています。ようやくビジネスになってきています。しかし配信はすぐに国境を越えることができますから、国によっては違法アップロードサイトを利用している人も多いです。

海外のテレビで共通して需要がある日本のアニメーションは、かなりジャンルが限られていて、『ドラえもん』なり『アンパンマン』というところになります。つまり子どもからの人気が高いアニメですね。

『NARUTO-ナルト-』も『ワンピース』も人気がありますし、それ以外にも日本のアニメやマンガが広まっていることは確かです。ただ、触れ方が違法であったりということが多く、そこでビジネスにできていない現状があるんです。

この点については、本の中で詳しく書いていますが、ライツ(版権)管理がカギを握っていると思います。キャラクターグッズやおもちゃなどを売るマーチャンダイジングは海外のコンテンツ産業でも主要なビジネスになっていますから。現在のライツ管理は我々民間では手が及ばなくなってしまっているとしか言いようがないと思います。

■「アニメプロデューサー」とはどんな仕事なのか?

― この本のテーマは「企画術」ですが、その一方でアニメプロデューサーの育成という業界の課題がバックボーンになっているように読めました。アニメプロデューサーの仕事について、良いアニメプロデューサーの定義について教えてください。

布川:

アニメのプロデューサーはまず予算を渡されて、制作進行のスケジュールを決めるのが主な仕事です。予算を管理できる人が「良いプロデューサー」という見方ですね。

もう一つあげると、基本的にテレビ放送に合わせての制作進行になるので、限られたスケジュールの中で、スタッフを集めて、日程に遅れることなく、クオリティの高いものを納品することに、プロデューサーの腕が問われていたわけです。

それは今でも変わりませんが、プロデューサーの役割は制作と営業の2つに分かれてきているんですね。今、言ったプロデューサー像は制作プロデューサーの話です。一方で課題を持っているのが営業プロデューサー。ここが変わらないと日本のアニメは変わらない。

メディアはテレビ一極集中ではなくなり、ネット配信をはじめ、多様な選択肢が生まれました。だから、今まではテレビのプロデューサーにすりよれば良かった。嫌いな人でも(笑)そこに集中すればよかったけれど、今はそういう時代ではなくなった。

スポンサービジネスではなくなり、製作委員会方式が取られ、アニメを制作するのにテレビ局を含め他からも投資を受けるようになったわけです。全てがテレビに頼る時代ではなくなったというのはここ数年ですごく実感しています。

― 今後さらにメディアの選択肢が増えるかもしれない。

布川:

そうでしょうね。メディアの形はどんどん変わっていきます。そういった変化に対応するためには、我々のような業界内でそれなりのポジションについている人たちがしっかりと企画を作ることが大事になってくると思いますね。

■「日本でプロデューサーを目指すならアニメにしなさい」

― プロデューサーというと、「どのようにお金を引っ張ってくるか」というところがフォーカスされがちですが、それだけではないということですね。

布川:

もちろんお金の座組みを組むのも大きな仕事です。権利関係もプロダクションにとっては命なので、そういうことを主張しながら作品を作っていかないといけませんから。

― 相当のビジネスセンスが求められるのではないでしょうか。

布川:

ビジネスセンスと企画力ですよね。その作品の売りをどこに据えるか、監督は誰にするのか、キャラクターは、デザイナーは…といろいろ考える。それは制作と営業のプロデューサーが共同でやっていきます。

『宇宙戦艦ヤマト』のプロデューサーだった西崎義展さんなんかは営業と制作を一人でまわしていましたし、一人でやれたほうがベターなのかもしれません。でもそれができるのは本当に限られた人だけです。

また、確かに制作と営業ってどうしてもリンクしづらいところがありますが、スタジオぴえろはその2つが上手くリンクしていて、例えば営業が「今、こういう新しいメディアがきている」という情報を得たら、制作にそれが伝わり、その情報や知識を元にしながら企画を立てていく、と。

― アニメから少し話がそれますが、映画プロデューサーを目指して海外に渡った知人がいます。「プロデューサーの育成」について何かお考えはありますが?

布川:

映画の場合、海外で勉強をするならば日本には帰ってこないほうがいいかも知れません。向こうに根を下ろすことをおすすめします。

日本の映画業界は少し特殊で、日本人1億2000万人に向けて映画を作ります。だから、例えば日本映画が海外で賞を取っても、興行として成功を収めたという話はなかなか聞きません。

― 海外で興行に成功している作品というと、スタジオジブリくらいでしょうか。

布川:

でも、スタジオジブリの作品もディズニーの配給ラインからすれば複雑なんです。本家ディズニー映画や、ピクサー作品があっての、スタジオジブリ。だから、どうしても大きな映画館で公開されにくい。

よく海外でも通用する映画プロデューサーの育成について相談されるのですが、それはすごく難しいことです。特に実写はそうですね。まだアニメであれば海外に勝てる可能性がある。でも、実写は絶望的な意見しか言えません(苦笑)。

もし日本で映画プロデューサーになりたいのであれば、アニメのプロデューサーになりたさいと言います。ハリウッドと肩を並べることは難しいかもしれないけれど、それに近いことはできるかもしれませんから。

■アニメプロデューサーに向いているキャラは「松野十四松」

― アニメプロデューサーに向いているのはどんな人だと思いますか?

布川:

大風呂敷を広げられる人ですね。これは重要な素質です。それを仕舞うことも大事なのですが(笑)

― 布川さんは徹底的に大風呂敷を広げるタイプですか?

布川:

昔はそうでした。「このアニメはヒットする」なんて誰にも分かりませんから、そこは熱意を見せて、熱病みたいに伝染させていく。そうなると、周囲の人や取引先も「ここまで言うのなら、大丈夫だろう」と飲むしかなくなるわけです。

例えば、読売広告社の木村京太郎さんというプロデューサーは『おそ松くん』をはじめたくさんの作品でご一緒しましたが、彼は筆ペンで企画書を仕上げていたんです。ものすごいインパクトですよ。

では、彼と同じように筆ペンで書けばいいのかというとそうではなく、「この企画をやらせてくれ!」という熱を伝える手段の筆ペンなんです。そういう熱を伝えるのがプロデューサーなのだろうなと思いますね。

― 『おそ松さん』に出てくる六つ子の中でアニメプロデューサーに向いているのは誰だと思いますか?

布川:

これは難しいね…。しいてあげると、十四松かな。危ないけれど(笑)。でもね、危ない人の方がいいのかもしれないです。昔はすごいプロデューサーであればあるほど、「関わらない方がいいよ」なんていう噂が流れたくらいですから。

仕事ができることと、危ないことは、紙一重なんですよね。弁が立っていて引き受けるくらいの度胸がある人でないと、仕事を任せることはできませんよ。

■布川さんが「これはすごい」と思った雑誌の編集長とは?

― 布川さんから見て、アニメ業界の中で「これはすごい」と思う人はいますか?

布川:

たくさんいます。集英社の「少年ジャンプ」歴代編集長にはすごい思い出がいろいろありますが、一番すごいと言えば、1978年に創刊されたアニメ雑誌『アニメージュ』の初代編集長である尾形英夫さんは、本当に危ないオヤジでしたよ。もともと『アサヒ芸能』の編集長でしたから、裏社会への造詣も深い(笑)。

ただ、あの人がいなかったら宮崎駿さんも高畑勲さんも発掘されなかったと思いますし、雑誌内にアニメキャラのグラビアページを作るなど、アニメキャラにファンがつく時代がくることを事前に察知していました。

当時は「そんな時代、来るのかな」と思っていたものですが、今やキャラクタービジネスはアニメ産業においても主要ビジネスの一つですからね。

― ものづくりの現場で、よく「予算がない」という言い訳が飛び交うときがあります。その言い訳をどうクリアしていけばいいのか悩んでいるのですが、アドバイスをいただけますか?

布川:

「予算がない」って実はスタジオぴえろではあまり出てこない言葉です。逆に言えば、スケジュールを言い訳に使っているのは聞きますね。お金はもう決まっているわけで、その中でやりくりをするしかない。これが前提です。

逆にスケジュールがタイト過ぎると、1本の作品のクオリティを維持するのにも難しいことになる。そうなると、時短の考え方ではデジタルに行き着くしかないんです。

最近のアニメーターはタブレットで絵を描くことが当たり前ですが、ベテランの方になると鉛筆でしか描けないという人もいるので、ちょうどその転換期なのだと思いますね。

― では、この『「おそ松さん」の企画術』をどのような人に読んでほしいとお考えですか?

布川:

もともと企画術というテーマで何か書きたいと思っていたところに、『おそ松さん』のヒットが重なって本を出版させてもらうことになったのですが、やはりメディアの世界は面白いし、これからもっと面白くなっていきます。

だからメディアに興味を持っている人や、自分で良い企画を立ち上げたい、人を動かす企画を作りたいという人には、ぜひ読んでほしいですね。

(了)