「自分でやったほうが確実(はやい)」と思ったとき、まずは、自分自身に向き合い、ひと呼吸・・・あなたの気持ちを落ちつけよう!!

―まさに本書のタイトルにもなっている「自分でやったほうが確実(はやい)」は、どんなリーダーでも一度は経験する感覚だと思います。そこでまずお聞きしたいのは、どうして私たちは「自分でやったほうが確実(はやい)」と思ってしまうのでしょうか。

「理由は状況によってさまざまです。その主な要因として、仕事を任せる側のリーダー自身が、冷静に自分や周囲の状況を見られていないことがあると思っています。仕事が緊急だったり、量が多すぎたり、メンバーが未熟だったりすると、どうしても、なんとか早く問題解決をしよう!として、物事を落ちついて見られず、自分の感情だけが先走ってしまうのです。逆に、いつも冷静でいられるリーダーは、『自分でやったほうが確実(はやい)』という『自分ができること』だけに執着しすぎない。そんなときは、何かしら、『ひと呼吸おく』工夫があるし、そのための自分なりのやり方も知っています。

私は『自分でやったほうが確実(はやい)』という気持ちは、自分がそこからいち早く抜け出したいという感情から湧いてくるものだと思っています。そう考えてみると、まずは、ひと呼吸おき、仕事をしっかりみつめて、冷静に客観的に見直すことが有効になります。その過程で、『自分でなんとかしないと・・・』という感情も少しはおさまりますし、気持ちが振り回されていた理由も見えてくるでしょう。その段階を経た後に、メンバーに仕事を任せるほうが、その仕事の成果も、任せるメンバーの育成も、うまくいく可能性が高くなると思いますよ。」

―なるほど。まずは冷静になり、ひと呼吸おくことが大事なんですね。その上で、どんな仕事も成果がでるまで、最後まで見守ることが重要ということ。そうなると、仕事を任せる相手、メンバーとの信頼関係はかなり大切になりませんか。

「信頼関係はまさにポイントです。メンバーとの信頼関係は、日々の雑談や何気ないコミュニケーションを通して、少しずつ積みあがっていきますから、日々の関わりをどう紡いでゆくかが大切です。特に、仕事を任せる前提に、良質な人間関係を創った上で、お互いに安心して『任せる ⇔ 任せられる』状態づくりをすることが重要といえますね。また、自分から進んで自己開示することでメンバーも心を開いてくれて、初めて本音のアドバイスができるようになると思います。でも、職場だけの関係だと、役割とか肩書きとかに縛られて、仕事だけの形式的なコミュニケーションしか取れなくなってしまうことが多いかもしれないですね。」

―そうなんですね。あと、一般的にビジネスコミュニケーションの基本である「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」が出来ていないとよくお聞きするのは、そもそもの人間関係、深い信頼関係ができていないからだと思いますが、実際にコミュニケーションがうまくいってない、信頼関係が薄い組織に見られる特徴を教えていただけますか?

「これも状況によりいろいろあるので、一概には言えませんが、例えば、ルール至上主義の組織はそうなりやすい傾向があります。大企業のように歴史があって、やることがしっかり決まっていて、仕事がマニュアル化している組織では、ルールや形式重視になりがちなので、職場の人間関係というより、立場や役割で任せてればきっちり仕事ができるが、その反面、人間関係は希薄になる可能性が高くなってしまうことがあると思います。業務の仕組みやフレームがしっかりしていると、流れ作業にきちんと乗れば問題ないですが、『これだけやっとけばいいや』という意識になりやすいので、人と人との関係性には焦点が当たりにくいのかもしれませんね。

また、その反対にルールがあまりなくて、混沌した組織も信頼関係が薄くなるときがあります。例えば、ベンチャーや中小企業は、これから仕組みをどんどん創り出し、変化や成長する要素が大きいですから、個人の能力や、それこそ人間関係の濃淡にすごく左右されます。そのような組織で、個々の能力以上に仕事があってすごく忙しい、仕事が上手く回っていない、なかなか成果がでない、などがあると、人間関係もギスギスしてしまい、信頼関係はなかかなか築けないと思います。」

―なるほど。つまり、どんな組織でも、目の前のことだけに振り回されてしまうと、メンバーとの信頼関係には目が向かなくなってしまうということなんですね。

では、リーダーが仕事をメンバーに任せる上で、気をつけるべき点を教えていただけますか?

「仕事を『任せる』と似た言葉で、仕事を『振る』って言葉ありますよね。よく同じ意味で使う方もいますけど、きっと使う側の真意は違うと思うんですよ。

“振る”は、単に仕事を丸投げして、その後も関与しないというニュアンスが含まれている気がします。でも、本当の“任せる”は、仕事を実行する責任は相手に渡すけれど、任せたことそのものの責任は、リーダー側にあるという、ある種の宣言のように感じます。

従って、『任せる』上で大事なことは、任せた仕事が最終的に失敗をしたとしてもリーダーが全て責任をとって矢面に立つ、『覚悟』があることが、メンバーに暗黙に伝わることだと思っています。」

―私も『振る』って言葉は意外と無意識に使っていました。でも、『振る』と『任せる』は、かなり意味が違うんですね。では、仕事を『任せる』のが上手な人の共通の特徴って何がありますか。

「メンバーの状況に応じて、常に柔軟な対応ができる人でしょうか。任せる相手のスキルや能力、仕事の状況も様々ですから、通り一遍の対応だとなかなかうまくいきません。例えば、あまり仕事の基本が分かっていない人には、基礎的な方法を親身になって指導するし、スキルはあって突き放した方がいい人には、あまり口を出さずに見守るというように、相手や状況に応じて対応を変えられることが大事です。仕事を任せるということは、最終的に任せた相手が、自力で仕事を回せるようになることを目指しますから、自主性を持たせるために、任せる側が柔軟に立ち回れることが、任せ上手だと思っています。」

―よくわかりました。ありがとうございます。それと最近では、プレイングマネージャとして自分の仕事を抱えながら、リーダーやマネージャも担う人が多くなっていますよね。そういった方から相談を受けたとき、西邑さんは、どんなアドバイスされるのですか?

「これは、よく質問されますね。プレーヤーとして実績のある方が、マネージメントをする立場になることは、実際に多いですからね。

そんなときは、まず、仕事の状況をしっかりお聞きし、進め方や優先順位など、整理できる点は落ち着いて整理してもらいます。ある程度、状況がみえてきたら、そもそもの考え方として、『プレーヤーの仕事とマネージャの仕事を分けて考えることをやめよう!』とアドバイスします。一日のうち何時間プレーヤーの仕事をして、残り時間マネージャの仕事をするといったようなことを話す方も時折いますが、正直なところ、それはナンセンスだと思っています。マネージメントは、量や時間で計測するような仕事ではないですからね。まずは、目の前の状況を自分が受け止めるスタンスや覚悟のようなものが大事ですし、本人がそう思えるかがポイントになります。加えて、リーダーやマネージャは上下に挟まれる立場であること、それには、当然、矛盾や葛藤が伴うこと、それを常に受け止め続ける役割であることを理解してもらうように努めます。そんなリーダーやマネージャご本人の立場や状況を十分に共感してじっくり話をすると、自分自身の立場をどう捉えると良いかについて真剣に考えてもらえるようになりますよ。」

―なるほど、確かに目の前で起きていることをすべて自分ごとと考えてくれれば、うまくいきそうな気がしますね。

「はい。もちろん、目の前の仕事やメンバーの能力などの問題を整理する必要はあります。でも、それ以上に、起きている現実を全て自分ごととして受け止める覚悟や当事者意識があるか、リーダー自身にもう一度向き合ってもらうことが、まず大切だと思い、いつもお伝えしています。」

■“どん底の経験”が真の信頼関係を築く!

―西邑さんご自身は「メンバーに仕事を任せたけれど、結局、「自分でやった方が確実」と考え、自分で対応してしまった」というご経験はあるのですか?

「そうですね・・・私が20代後半の頃がちょうどバブル全盛期だったので、仕事も膨大にあったし、若いうちからリーダー的な役割で、どんどん後輩ができて、その人数も年々増えていきました。だから、必然的にメンバーに仕事を任かせざるを得なかったところがあります。でも、ちゃんと任せられていたか、というと、正直、偉そうなことは言えないですね。先ほどお話したように、仕事を単に『振る』ことが多かったような記憶があります(笑)」

―自分の配下にメンバーがどんどん増えるわけですよね。私だったら追い詰められそうな気がしますが、大丈夫だったのですか。

「正直、突き上げのプレッシャーはかなりありました。自分が超高速で成長しないと、メンバーに見切られ、抜かれてしまうので。あと、“任せることを任せる”ということをしていましたね。チームをもっと組織化して、リーダーの仕事も分散するような対応です。それが良かったかどうかわかりませんが、おそらく、そんな状況があったので、『自分でやった方が確実(はやい)』という考えが早い段階で手放せていたのかもしれません。」

―西邑さんが自分の配下のメンバーと信頼を深めたエピソードがあれば教えて下さい。

「そうですね・・・。信頼が深まるときというのは、共通の深い体験をしたとき、お互いのことを深く相互理解ができたときですね。大変なトラブルや問題を一緒に苦労して乗り越えた時は、まさにそんな時だったと思います。

私は会社員時代、お客様の情報システムのアウトソーシングの仕事をしていたのですが、重大なトラブルで、お客様の業務を支えるシステムが完全に止まってしまうような状況が何度かあったんです。企業様の日々の仕事を支えているシステムなので、問題があった際のプレッシャーは想像できないほど凄まじいのです。そんな状況下で、何日も、何日も徹夜して、最終的にトラブルをメンバーと共にクリアしたときに、本当の信頼関係が生まれたことを何度も実感してきました。

最初から良い関係性ってあまりないと思います。本当の危機に陥ったときに、リーダーが泰然自若として、矢面にたって、メンバーたちと共に乗り越えることができれば、信頼はすごく深まると思いますよ。」

―それは壮絶なエピソードですね…。でも、確かにトラブルを乗り越えると、一体感が生まれますよね。あと、私がこの本で印象的だったのが、本書の第7章の「成果も失敗も受け入れる」の項目です。漫才のアドリブやジャズの即興演奏を例にして、目の前のことで起きたことをすべて受け入れて、それは失敗でもミスでもないと考える。その上で、自然に楽しくできる最善の対応を行うリーダーがいれば、メンバーは安心して自分の仕事ができると思います。ただ、そこまで器の広いリーダーはなかなかいないように思いますが。

「まあ、器というより、リーダーとしての経験や成功体験が必要かもしれませんね。でも、まずここで一番重要なのは、失敗をどう定義するかということなんですよ。仕事は、最終的な『成果』で判断されますから。一番いけないのは、失敗を失敗として、その瞬間に止めてしまうことです。ジャズでも漫才でも、途中で『すいません、間違えました!』と言って、そこでやめてしまうと、皆にミスしたことが分かって、その時点で失敗になってしますよね。でも、端から見たらどこが失敗したのか分からないかもしれない。失敗も途中経過と捉え、最後まであきらめずに、成功するまで続けることが大事になります。失敗を成功までの通過点と捉えられるかがポイントですね。」

―『自分でやったほうが確実(はやい)!がなくなる任せる技術』をどのような方に読んで欲しいとお考えですか?

「現在、自分の仕事の任せ方、メンバーや後輩の育成方法に悩んでいるリーダー、自分自身が次のステージに踏み出すためのキャリアのきっかけを欲しいと思っている人たちの何かしらのヒントになればと思います。どんな仕事でも、ちょっと見方を変えるだけで、楽しくなるはずです。自分の人生の貴重な時間を費やす仕事を、もっと楽しみたい、『やらねば」や『やるべき」から『やりたい」にシフトしたい、と思っている人は、きっときっかけになると信じています。」

―では、そんな悩めるビジネスマンやリーダーの読者の皆さんへ、応援のメッセージをお願いします!

「“任せる”ということは、組織で仕事をするビジネスマンにとっての永遠のテーマなんです。組織やチームで仕事をする限り、どんな人も任せるときは必ずやってきます。でも、その時にうまく自分の仕事を任せることで、自分もメンバーも共に成長でき、仕事が面白くなる。仕事を“やりたいこと!面白いこと!自分ごと!”にすることでどんどん上手く回り出して、更に楽しくなると思っています。

誰しも、やりたいことが獲得できる人生のプロセスに入ることができるし、自由にやりたいことができるようになれる、と信じています。本書がそうなるためのきっかけになれば、本当に嬉しいですよね。」

株式会社ワークスアンドシンプリシティ代表

組織・人材コンサルタント東京工業大学大学院修士課程修了。(株)リクルートにて、情報関連新規事

業に携わり、SE、グループマネージメントなどを経験。その後、米国大手IT アウトソーシング企業EDS社(現HP社)の日本法人にて、ITアウトソーシン グ責任者、人材開発部門長、SE部門長などを歴任。

現在は、コーチングやファシリテーションなどのコミュニケーションスキ ルを活かし、経営層から現場リーダーや若手まで幅広い対応層に対し、組織開発、人材育成、採用支援など、人や組織、コミュニケーションに関する コンサルティング活動を行っている。

コンサルタントの客観視点と現場活用の当事者視点の双方にこだわり、組織活性・意識改革の最終結果を目指すスタンスが支持されている。研修講師としては、過去5年間で200社以上、年間登壇130日以上、幅広い層へ幅広いテーマで対応、多くの顧客層に高い満足度を確保している。

信条は、「さりげない関わり、わかりやすい対応(ワークスアンドシンプリシティ)」。これまで、現場から学び、自ら考えることで習得してきた方法論を、幅広く実践し、より多くの現場に、自身の考え方が届くことを目指している。主な資格:米国CCE認定GCDFキャリアカウンセラ、情報処理特種技術者、全脳思考ファシリテータ。

著書:

『「ぐちゃぐちゃチーム」の「ばらばらメンバー」をひとつにする方法』(明日香出版社)

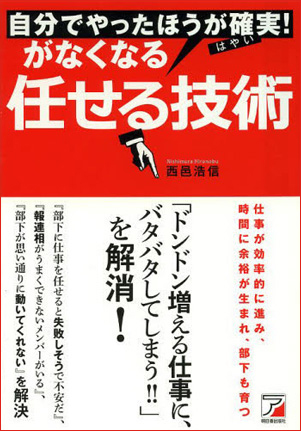

『自分でやったほうが確実(はやい)! がなくなる任せる技術』(明日香出版社)