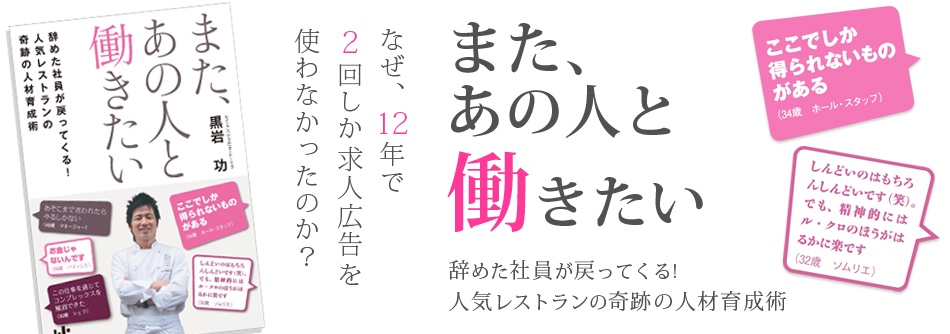

大阪に一風変わったレストランがあります。これまで数多くのスタッフが“卒業"していく中で、彼らの一部が数か月から数年後に再び店に戻ってくることが相次いでいる、それがオーナーシェフである黒岩功さんが率いる「ル・クロ」です。独自の育成手法で、求人広告は12年間で2回しか利用しないなど、スタッフの定着率が劇的に向上。他店からの就職志願者も後を絶たないその秘訣をお聞きしました。

■お客さまの満足を全員で徹底する姿勢

―ル・クロの特徴である、「辞めた社員がもどってくる」「創業から12年間で、求人広告を2回しか利用したことがない」には本当に驚きました。

「『せっかく手塩にかけて育てた人材が辞めてしまう』『いくら新しい人を採用しても、全然定着しない』。部下を持ち、人を束ねる立場にある方なら誰でも直面する悩みです。とりわけ僕らの飲食業は、ハードワークの反面、若いうちは高い給料が望めないという環境もあって、人の回転が激しい業界なんです。そんな中にあって、ル・クロは『一度辞めた社員が、また戻ってくるんです』」

―その理由は何でしょうか?

「突き詰めて考えれば、お客さまの満足が、お金以上に価値のある仕事のやりがいだと、みんなが共有しているからです。その意識をトップとスタッフが徹底的に共有してきました。ル・クロの理念は「キャリテ・プリ」といって、「支払う価格以上の満足度」を意味するフランス語です。お客さまに良いサービスを提供するため、キャリテ・プリを追求できる場がそこにはあります。ル・クロには従業員にとって、お金以上のものが存在している場所です」

■「人」を大事にする

―これまで一貫して「人」を大事にしてきた黒岩さん。この本の主な読者である企業人にとっても、それが大事なことに変わりはないですね。

「昨年の震災以降、今だからこそ『人』の時代です。やっぱり人のエネルギーがないと復興もできない。会社にも危機があるはず。でも、トップが組織としての意義を社員にしっかりと示せば、人ががんばる。いざとなると支えてくれるのは現場の社員です。そうなると、どんな苦境にあっても会社はつぶれないはず。トップの人は、もっと『人』に興味をもってもらいたいです」

―「人」に興味を持つことについて、ル・クロでは具体的にどんなことがありますか?

「僕らの業界は、1回の遅刻の後ろめたさが退職の原因になってしまうことが多い。この間も新入社員が遅刻をしました。そういう時、本人を叱るのではなく、僕は彼のマネジャーを指導します。『なんであの子が遅刻する環境にしちゃったの?』『なんでもっと目を配らないの?』と。そして、指導者としてその子に何かできないか考え、お店からタイマー付きの大音量スピーカーをプレゼントしました。すると何と! 次の日から遅刻は無くなりました。できない人に対し、「アイツはダメだ」とレッテルを貼るのではなく、まずその子の可能性を伸ばすにはどうしたらいいか、その『人』を見ていればできることです」

―そこまでするとは・・・とかく言い訳に終始しがちなマネジャーが多い中、すごい考え方ですね。

「みんな自分に余裕がない昨今ですが、それが部下を指導するリーダークラスに顕著です。しかし、部下はそんな余裕がない上司の下で働きたいと思いますか? 上司が部下をちゃんと見ていれば、部下は目の前の仕事のことだけを考えるので、ストレスなく仕事に集中します。上司はその部下を観察し、適宜アドバイスと対話をくり返さないと、組織はダメになっていくと僕は思います」

■コンプレックスを武器にする

―黒岩さんがスタッフに求めることは何でしょうか?

「僕自身はもともとただの劣等生、天才料理人でもなければ、カリスマ経営者でもありません。ル・クロで働く社員たちもまた、特別な才能を持たないどころか、僕同様さまざまなコンプレックスを抱えている子たちの集まりです。そういったマイナスからのスタートは、むしろ『伸びしろ』があるということ。僕が社員を採用する時も、相手がコンプレックスを持っていたらラッキー、伸びる可能性があるからです。そうして自分の成長や仕事のやりがい、お客さまへの向き合い方など、スタッフはお金以上の価値を感じながら働き、成長していきます」

―そこがル・クロのいちばんの魅力でもありますね。

「そうなんです。そんな社員たちのポテンシャルが無限に引き出され、一度辞めた社員もが『また、ここで働きたい』と戻ってくる。この環境こそが、僕らの最大の強みです。人を束ねる立場にある経営者や上司にとって、なにより大切な仕事は、そんな環境づくりだと思います。その土壌があれば、どのような組織であっても、社員たちのすべてが『ここで働きたい』と思うような、魅力あるものに変えることができるはずです」

―最後にメッセージをお願いします。

「こういう組織作りは、人材の流れが激しい飲食業界で不可能に近いくらい難しいです。でも、一般企業であれば、もっと僕たちの方法を実践しやすいはず。こんな組織、珍しいでしょ? 気になったらぜひ、僕らのお店を訪れてみてください。そして、この本を手に取ってみてほしいと思います」